2012年3月24日~27日までアメリカ合衆国シカゴで開 催されたアメリカ合衆国心臓学会(American College of Cardiology, ACC)学術集会に金沢大学臓器機能制御学・循環器内科関連から演題が多数採択され、発表が行われました。

催されたアメリカ合衆国心臓学会(American College of Cardiology, ACC)学術集会に金沢大学臓器機能制御学・循環器内科関連から演題が多数採択され、発表が行われました。

シカゴでの開催は2008年以来です。過去のACC記事も参照してください。

ACC 2011 in New Orleans, Louisiana

時代は流れているとはいえ、ACCは私たちが目指すべき学術集会でもあり、毎年複数の演題が大学、関連病院から発表されるのは注目されます。

シカゴトリビューンやトランプタワーが有名です。

昨年(ACC 2011 in New Orleans, Louisiana)は、アメリカ合衆国の経済不況、欧州でのユーロ危機、そして何より、我が国での東日本大震災などの悪条件が重なり、アメリカ国内はもとより海外からの参加者が減少したため、少々寂しい状況でした。しかし、今回はACCの努力により、プログラムの再編などが効を奏して再び盛会に蘇ったようです。何より、画像診断関係の大型機器展示が復活するなど雰囲気が昨年と全く違っていました。

今回の学会では、企業展示も賑やかさを取り戻し、学会復活を印象づけていました。

ACCは心臓血管専門診療に従事する専門諸家の教育を重視していますので、教育関連のプログラムが数多く盛り込まれているのが特徴です。まず、開会講演では、Simon Dack(旧Am J Cardiol, 現在のJACCの創始編集者)記念講演としてEugene Braunwald氏が、彼の虚血性心疾患研究の歴史を語りました。TIMI研究の代表者として、またTextbook of Cardiovascular Medicineの主任著者としても知られる彼の講演は、日本からの参加者にも大きなインパクトがあったようです。興味がありましたのは、彼は講演の最後に、心筋再生への夢を語っていたのですが、講演終了直後のLate braking clinical trialで、心筋再生の臨床試験の一つの結果が公開されたことです。この臨床試験そのものはnegativeな結果でしたが、プログラム構成の巧みさには感嘆した聴衆も多かったのではないでしょうか。

先日の福岡での日本循環器学会では体調不良とのことでビデオ出演でしたが、依然お元気なようです。写真中央が故Simon Dack氏。

残念ながら今回の結果はnegativeでした。

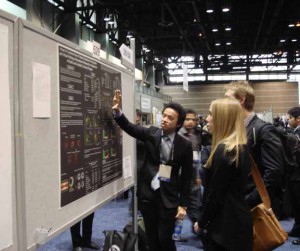

金沢大学循環器内科グループ発表の一番手は、石川県立中央病院勤務時代にデータを蓄積し発表にこぎつけた、金沢大学臓器機能制御学・循環器内科(大学院生)の吉田昌平先生でした。吉田先生は学生時代にクリクラでDuke大学での短期留学の経験もあり、持ち前の性格も相まって、堂々のポスター発表をこなしていました。

Poster presentation

Shohei Yoshida, Kenji Miwa, Kenshi Hayashi, Masa-aki Kawashiri, Honin Kanaya, Masakazu Yamagishi.

Impact of Combined Use of Optical Coherence Tomography and Virtual Histology Intravascular Ultrasound in Assessment of Stable and Unstable Coronary Plaques

後期循環器研修の一環としてローテ―トしました石川県立中央病院での症例を中心とした、冠動脈プラークの評価に関する臨床研究です。昨年の富山赤十字病院の吉田太治先生の発表に続いての、この分野での発展を提示しました。

得意の冠動脈粥腫の画像診断に関する話題だけに、難なくこなしていたようです。

尚、吉田先生が執筆した「複雑合併症を呈したたこつぼ心筋症」論文のInt J Cardiol (IF>6.0)への掲載も決まり、大変意気が挙がっているところです。

続いては、やはり国立循環器センターでのレジデントとして勤務した時から温めていたデータを発表した金沢大学臓器機能制御学・循環器内科(大学院生)の永田庸二先生でした。秘めた力を発揮し、ポスター掲示直後は一斉に注目を集めていました。

Poster presentation

Youji Nagata, Hiroshi Takaki, Masakazu Yamagishi.

Prevalence and Clinical Features of Exercise Induced ST Elevation in Non-Q Leads: A Single Center Experience for 5.5 year in Japan

運動負荷テスト時にみられる心電図ST上昇症例の臨床的検討をまとめた発表でした。

両側にもはみ出るほど超特大のポスターを作成し、注目を集めた永田庸二先生

金沢大学臓器機能制御学・循環器内科坪川俊成先生 は、ストロングスタチンの一つでありますピタバスタチンが間葉系細胞において、hemeoxygenase-1の産生を増強し細胞保護効果を示すことを初めて公表しました。急性冠症候群に対するスタチン製剤の早期効果の一つを説明できるのではないかと考察しています。坪川先生のポスターは他に比べると質素に仕上げられていました。シカゴは少々肌寒い気候でしたが、恐らく気温の低さなど坪川先生には無関係であったものと想像されます(坪川先生は都合で不参加でした)。

は、ストロングスタチンの一つでありますピタバスタチンが間葉系細胞において、hemeoxygenase-1の産生を増強し細胞保護効果を示すことを初めて公表しました。急性冠症候群に対するスタチン製剤の早期効果の一つを説明できるのではないかと考察しています。坪川先生のポスターは他に比べると質素に仕上げられていました。シカゴは少々肌寒い気候でしたが、恐らく気温の低さなど坪川先生には無関係であったものと想像されます(坪川先生は都合で不参加でした)。

Poster presentation

Toshinari Tsubokawa, Chiaki Nakanishi, Shu Takabatake, Tetsuo Konno, Kenshi Hayashi, Masa-aki Kawashiri, Masakazu Yamagishi.

Impact of Pitavastatin Pretreatment on Survival and Functional Activities of Mesenchymal Stem Cell: Possible Implication for Cell Transplantation Therapy

ご存知、金沢大学臓器機能制御学循環器内科で、研究グループで先進医工学研究室の室長を務めております、坪川俊成先生によります、循環器再生医学に関する発表でした。何かと話題の多い坪川先生ですが、今回は、骨髄由来の間葉系幹細胞をスタチンで前処理することによる、細胞の高機能化を目指した研究であり、循環器再生医学の一翼を担うものと期待されます。尚、直前に開催されます日本循環器学会学術集会でのシンポジウムでの演者としても指名されています。

林研至先生は心房細動例での遺伝子異常の機能解析を、Na、K両チャンネルの面から進めています。

Poster presentation

Kenshi Hayashi, Hidekazu Ino, Noboru Fujino,  Tetsuo Konno, Toyonobu Tsuda, Masa-aki Kawashiri, Masakazu Yamagishi.

Tetsuo Konno, Toyonobu Tsuda, Masa-aki Kawashiri, Masakazu Yamagishi.

Impact of Potassium Channel Gene Mutations on Occurrence of Lone Atrial Fibrillation

孤発性心房細動におけますカリウムチャネルの遺伝子変異の影響をまとめた研究発表でした。林先生は、直前に開催されます日本循環器学会学術集会でのシンポジウムでの演者にも指名されており、我が国代表する分子不整脈学の若手のリーダーとなりつつあります。この後の発展が益々期待されます。尚、このポスターセッションは解説付きのセッションです。

特に女性から注目されていたのが印象的でした。

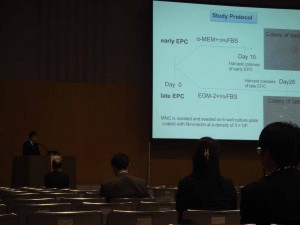

今回の、学会では高畠周先生が、長年取り組んできました血管内皮前駆細胞を補足する新型ステントの開発に関する研究を口述発表しました。既に日本循環器学会のプレナリーセッションで発表していたとは言え、堂々の発表で、パネリストの熱い討論を誘っていました。

Oral presentation

Shu Takabatake, Toshinari Tsubokawa, Takehisa  Matsuda, Masakazu Yamagishi.

Matsuda, Masakazu Yamagishi.

A Novel Method for Capturing Endothelial Progenitor Cells (EPCs) by Coronary Stents: Application of Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)-bound Platform

内皮前駆細胞を捕捉することより再狭窄を減じる可能性のある新しい概念のステントの開発に関する研究発表です。従来のCD34を応用したステントの3歩先を進む研究として期待されています。高畠先生に直前の日本循環器学会学術集会(福岡)でのプレナリーセッションの演者としても指名されており、これに続きます快挙です。尚、高畠先生にとりましては、初の海外での英語口述発表でした。

今回は指定討論者が予め決められており、活発な議論が繰り広げられました。

イタリアから参加した指定討論者。この話題は2012年3月23日付の読売新聞全国版でも報道されています。

また、当教室員として小倉記念病院で研修中の野村章弘先生と同級の中橋卓也先生も、同病院でのデータをまとめてポスター発表されていました。

各々虚血性心疾患、アミロイド心臓の話題を発表していました。

この記事を執筆中に、CNNヘッドラインニュースで、元副大統領のDick Cheney氏が73歳で心臓移植を受けたことが報道されました。彼は1990年の湾岸戦争の時の国防大臣で、既にその時バイパス手術を受けています。また、興味ある報道として、糖尿病の治療には外科的な消化管切徐による体重減少が最も効果的ではないかという話題も取り上げらていました。今回の学会でのLate braking clinical trialの一つを受けての報道でしょうが、、、、。

さて、今回の学会参加の収穫の一つとして、アメリカ心臓学会機関誌(Journal of Americnan College of Cardiology, JACC)との結び付きが挙げられます。まず、当教室の山岸正和教授がCardiosource extract JAPAN掲載としてDeMaria氏とinside JACC討論を行いました。日本循環器学会開催中にも行われましたが、今回は小倉記念病院の曽我芳光先生と登坂淳先生をお招きし、最近JACCに掲載された末梢血管治療成績の論文についての討論を行いました。

Exhibition会場前の特設スタジオでの収録前のメークアップで、女性担当者からジャッキーチェンに似ていると評判の曽我芳光先生、登坂淳先生(小倉記念病院)を囲んでの意義ある討論がなされました。(左端がDeMaria氏、右端が山岸教授)。勿論、本番では真剣な表情で臨み、一回でOKがでました。尚、日本循環器学会開催中に収録された分を含めて、順次Cardiosourse extract JAPANのサイトで公開予定です。

また、続いて、JACCの編集委員会ミーティングにも参加する機会があり、本年から、JACC, JACC imaging, JACC interventionsに続いて、JACC Heart failureが創設されることが発表されました。日本の優秀論文賞に相当するSimon Dack Awardに日本から北風政史先生(国立循環器病研究センター)が選ばれておられました。DeMaria氏によりますと、日本からの論文は質が高く、これからもどんどん掲載したい?とのことでした。

ACCは2013年サンフランシスコ、2014年サンディエゴでの開催が決まっているようです。今年のアメリカ心臓協会(AHA)学術集会がロスアンジェルスで開催されることを含め、やはりアジアとの連携を意識しての会場選定でしょうか?アメリカでの学会はその他の地域では味わえない何とも楽しい雰囲気の中で進んでいきます。特に若い先生方の応募をお勧めします。

Nakagawa Y, Yamagishi M, Ozaki Y, Kadota K, Kimura K, Hirayama A, Kimura K, Hasegawa Y, Uchiyama S, Matsuzaki M; for the JAPAN-ACS Investigators.

Nakagawa Y, Yamagishi M, Ozaki Y, Kadota K, Kimura K, Hirayama A, Kimura K, Hasegawa Y, Uchiyama S, Matsuzaki M; for the JAPAN-ACS Investigators. G, Yamagishi M, Hayashi K, Hirota S, Bochaton-Piallat ML, Hao H.

G, Yamagishi M, Hayashi K, Hirota S, Bochaton-Piallat ML, Hao H. Miyauchi K, Nakagawa Y, Yamagishi M, Ozaki Y, Saito S, Yamaguchi T, Daida H, Matsuzaki M; JAPAN-ACS Investigators.

Miyauchi K, Nakagawa Y, Yamagishi M, Ozaki Y, Saito S, Yamaguchi T, Daida H, Matsuzaki M; JAPAN-ACS Investigators.