金沢大学附属病院総合診療部が指揮を執る北陸総合診療コンソーシアムの話題です。

北國新聞 2016年9月9日

北國新聞 2016年9月9日

2004年から開始された新医師臨床研修制度はそれまで十分ではなかったプライマリ・ケアの基本的な診療能力を全ての医師が習得することが大きな理念の1つです。

新制度以前は多くの新卒医師が大学病院での単一診療科によるストレート方式で研修を受けていましたが、2年以上の臨床研修が必修化し、また内科(6ヵ月以上が望ましい)・外科・救急(麻酔科含む)・小児科・産婦人科・精神科・地域医療の各分野を1ヵ月以上研修(スーパーローテート方式)することが義務付けられました。さらに、医学生が希望する研修先に手を挙げることのできるシステム(マッチング制度)が登場したことにより新卒医師の分布は大きく変化し、いわゆる「医局」に所属する医師が大幅に減少しました。

しかしその後、主に過疎地などで地域医療の担い手が減少し地域医療の崩壊が叫ばれるようになりました。様々な分析がありますが、それまで地域に医師を派遣していた大学医局に所属する医師数が減少したことが大きな要因と言われています。2010年には制度の見直しが行われ、都道府県別の募集定員の上限が設定されたり、必修は内科・救急・地域医療のみとなるなどの揺り戻しがありましたが、依然として地域医療の空洞化は改善されていません。

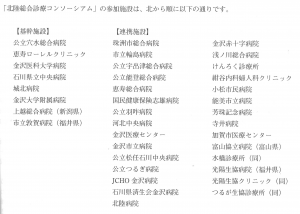

今回、その解決策の糸口として期待されているのが2018年度から開始される予定の新専門医制度における「総合診療専門医」の存在です。専門職としてプライマリ・ケアを担う医師を育成するのが狙いです。このような総合診療医を育てるには単一の病院では幅広い経験ができないため、当院総合診療部の野村英樹先生(当教室ご出身)の呼びかけで北陸総合診療コンソーシアムが設立されました。プライマリ・ケアを担う家庭医という概念はまだまだ日本では定着していない感があります。これからの医療を担う医学生にとっても、一方で早期に専門性を獲得するというトレンドがある中で、臓器別の得意分野をあえて持たないプライマリ・ケア医がどこまで魅力的に映るか、といった問題点もありそうです。このようなコンソーシアム(病院群)を形成することにより全体として新卒医師の研修を支え、プライマリ・ケアの能力はもちろんのこと、臓器別の診断能力も高めることで地域の医療機能の向上が期待されます。

詳細は石川医報(H28年9月1日発行)に載っていますのでご確認ください。

一部のみ許可を得て掲載します。

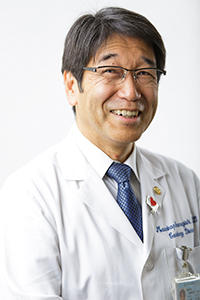

これらの参加施設の多くが当教室の関連病院となっています。

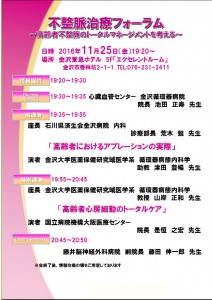

1月24日 ハートフォーラム案内状_1-225x300.jpg)